La reimposición de las sanciones terminará de lanzar a Venezuela a los brazos de los rivales geopolíticos de EE. UU. ¿La rehabilitación de MCM en el CNE se mantendrá como punto de honor para prorrogar, o no, las licencias?

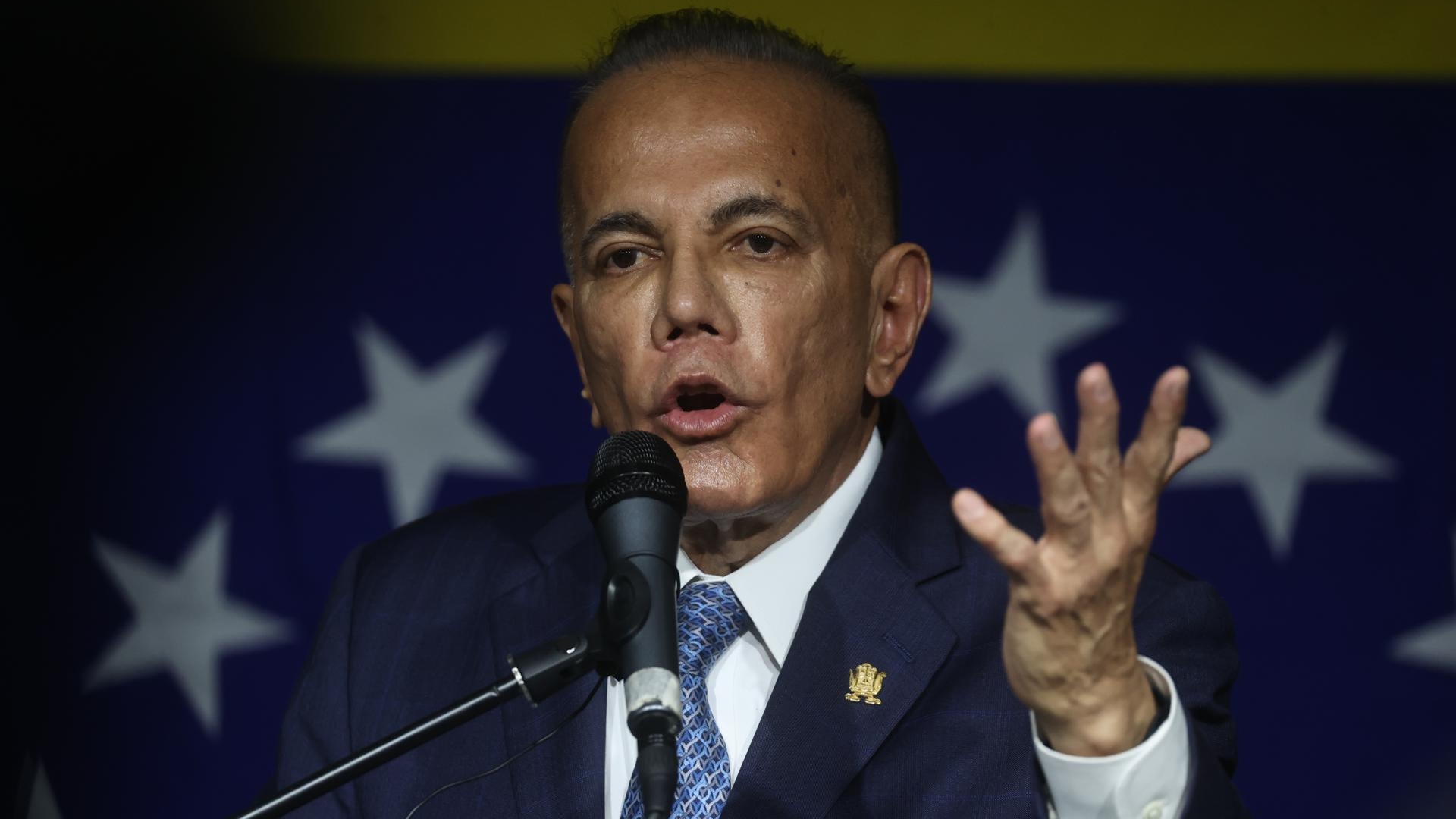

@victoralvarezr

La Embajada de los EE. UU. en Venezuela posteó: “El alivio para los sectores de petróleo y gas venezolano se renovará en abril solo si los representantes de Maduro cumplen con sus compromisos”. La oposición pide elecciones libres y el gobierno pide elecciones libres de sanciones. Si después del 18 de abril se reimponen las sanciones se darán más excusas para no mejorar las condiciones electorales.

La Administración Biden ha dicho que “el enfoque estadounidense es en un proceso que restaure la democracia y no en un candidato particular”. Si la inscripción de MCM como candidata presidencial deja de ser un punto de honor para la Plataforma Unitaria y para EE. UU., crece la posibilidad de celebrar las elecciones presidenciales en unas condiciones aceptables, cuyo resultado pueda ser reconocido nacional e internacionalmente.

Los días más difíciles del aislamiento internacional han pasado. El gobierno encontró nuevos aliados que lo ayudarán a resistir un escalamiento de las sanciones. Lograr unas elecciones competitivas obliga a pensar en medidas más efectivas. La estrategia no puede ser la del garrote. Al contrario, tiene que ofrecer más y mejores incentivos para mejorar las condiciones electorales, a fin de realizar unos comicios a tono con los estándares internacionales.

Flexibilizar sanciones aleja a Venezuela de los rivales geopolíticos de EE. UU.

La flexibilización de las sanciones reflejó un cambio de la política exterior de EE. UU. con respecto a Venezuela. La LG 44 no autoriza operaciones con empresas mixtas en las que están involucradas personas naturales o jurídicas localizadas en la Federación Rusa. Pero con la reimposición de las sanciones, Venezuela será lanzada nuevamente a los brazos de los enemigos geopolíticos de EE. UU., quienes le ofrecen no dejarlo solo porque los mueve el interés de ocupar y asumir el control de los espacios vacíos que dejan los EE. UU. y la UE.

Rusia, China, Turquía e Irán celebran la reimposición de las sanciones porque les permite ampliar su presencia en la explotación y comercialización del petróleo, gas, oro y minerales venezolanos.

Un elemento clave que pesa sobre la decisión de la Administración Biden es alejar a sus rivales geopolíticos de la industria petrolera venezolana. Biden puede argumentar ante sus electores que –al prorrogar las licencias a Venezuela–, aleja las amenazas chinas, rusa e iraní del hemisferio, y así asegurar para Occidente el suministro del petróleo y gas venezolanos que se destina a los mercados asiáticos.

Si la revisión anunciada por el Departamento de Estado encuentra en la mejora de las condiciones electorales los contrapesos necesarios a la inhabilitación de MCM, EE. UU. seguirá comprando el petróleo venezolano a precios de mercado y así el gobierno no necesitará los auxilios financieros de Rusia, China, Irán o Turquía. Esta es una ganancia geopolítica que puede compensar ampliamente los costos de cualquier déficit en la mejora de las condiciones electorales en Venezuela, incluyendo la inhabilitación de MCM y el impedimento a la inscripción de su sustituta, Corina Yoris.

Del balance que EE. UU. haga entre el cumplimiento de los acuerdos político-electorales firmados en Barbados y su interés de recuperar el suministro del petróleo venezolano en un mercado signado por la incertidumbre que genera las guerras en Ucrania y el Medio Oriente, dependerá la decisión que tome.

En un escenario bélico crece importancia estratégica del petróleo venezolano

Las guerras en Ucrania y el Medio Oriente, y la amenaza de un escalamiento del conflicto debido a los ataques de Irán contra Israel, ubican nuevamente a Venezuela como un proveedor clave de petróleo. En este contexto, mantener las licencias ayudará a levantar la producción petrolera nacional con destino al mercado estadounidense. Por el contrario, la reimposición de las sanciones terminará de lanzar a Venezuela a los brazos de los rivales geopolíticos de EE. UU., con una mayor presencia de Rusia, Irán y China en la industria petrolera venezolana.

EE. UU. tiene entre sus prioridades la seguridad energética y esto lo puede lograr si permite la participación de compañías americanas en el negocio gasífero y petrolero venezolano. Cuando los precios del petróleo suben, EE. UU. se ve obligado a consumir buena parte de sus reservas estratégicas, las cuales debe reponer cuánto antes.

A EE. UU. le interesa mantener los mercados energéticos bien abastecidos y prolongar las licencias a las compañías estadounidenses y europeas, aunque se las reimponga a Pdvsa, será la decisión que seguramente tomará la Administración Biden. Los yacimientos de Venezuela están fuera de la zona de guerra, y representan una fuente cercana y confiable de hidrocarburos, en comparación con el riesgo e inestabilidad de países involucrados en los conflictos bélicos.

Venezuela, Irán, Irak, Libia, Kuwait y Arabia Saudita concentran cerca del 80 % de las reservas mundiales, pero solo aportan el 25 % de la producción global. En el mediano y largo plazo, entre el 8-10 % de la oferta fósil recaerá sobre Venezuela, único país cercano a EE. UU. con potencial para elevar su producción sustancialmente.

En los próximos años, EE. UU. necesitará a Venezuela y eso requiere crear las condiciones para recuperar el nivel de producción, desde los actuales 800 000 barriles de petróleo diarios (MBPD) a 3 millones (MMBPD). A un ritmo de 200 MBDP adicionales cada año, aumentar 2 MMBPD hasta llegar a 3 MMBPD llevará al menos 10 años de inversión sostenida. Y esto pasa por mantener las licencias y terminar de eliminar definitivamente las sanciones.

Ante una escalada de la guerra en Ucrania y Medio Oriente que pueda llevar el precio del petróleo a 100 $/b con su impacto en el precio de los combustibles y la energía, para evitar el costo electoral en las presidenciales de noviembre, la Administración Biden está emplazada a tomar las decisiones que le aseguren un suministro confiable y oportuno de petróleo.

A Maduro le interesa que –en caso de ganar las elecciones debido a la división y abstención de la oposición–, su triunfo sea reconocido por la Casa Blanca y se levanten definitivamente las sanciones. Se moverá sin traspasar la línea roja para que las presidenciales del 28 de julio, aunque reciban algunos cuestionamientos, sean reconocidas por EE. UU. A Maduro le conviene más un Biden reelecto que un Trump de vuelta, quien seguramente no lo reconocería como presidente de Venezuela.

En la campaña electoral de EE. UU., el tema migratorio es muy sensible y puede resultar decisivo. La flexibilización de las sanciones contribuirá a mejorar las condiciones económicas y sociales del país, lo cual aliviaría la incesante migración venezolana que genera problemas internos en los EE. UU.

Con la prórroga de las licencias a las petroleras estadounidense, Biden podrá capitalizar electoralmente el mérito de haber resuelto el conflicto venezolano, recuperado para el mercado estadounidense el petróleo que Pdvsa vende en los mercados asiáticos, mostrar avances en la solución del problema migratorio, y haber alejado la amenaza rusa, china e iraní del hemisferio.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es