Betancourt, ese forjador del destino adeco, comprendió con una clarividencia singular que el poder no podía limitarse meramente a la conquista del gobierno

@fariasjoseluis

La filosofía del poder que Rómulo Betancourt, el visionario fundador de Acción Democrática, abrazó y encarnó, emerge como un faro luminoso en la vastedad del panorama político venezolano. Para él, el poder no era un mero ejercicio de administración estatal, sino una fuerza motriz con el potencial de moldear la sociedad en su esencia. Y, para materializar esta encomiable misión, concebía la necesidad imperiosa de un partido político con la habilidad de traducir las aspiraciones de las masas populares en una realidad palpable.

Esta «filosofía del poder» halla su refugio en este parafraseo que hace Manuel Caballero de unas elocuentes palabras de Rómulo: «Mi mayor orgullo no reposa en haber sido presidente de la República en dos ocasiones; esa silla la han ocupado unos cuantos personajes insustanciales. En cambio, mi genuino orgullo reside en haber dado vida a un partido como Acción Democrática» (1).

Un partido que ha perdurado a lo largo de 82 años, manteniendo su relevancia como una fuerza política inquebrantable en el turbulento paisaje venezolano. Un partido que se metamorfoseó en una auténtica potencia política, capaz de movilizar a las masas y de desafiar con éxito a las fuerzas más conservadoras y reaccionarias de la nación. Un partido que, con tenacidad, ha resistido los embates de los regímenes autoritarios y ha mantenido encendida la antorcha de la democracia en los momentos más oscuros. Aunque en la actualidad languidece, atormentado por la degradación ideológica y la fractura que socava sus fundamentos organizativos y su capacidad de seducción hacia el pueblo.

La vocación por el poder en Acción Democrática (AD) siempre se ha manifestado de manera cristalina e irrefutable en su historia.

Las palabras de Betancourt delinean una frontera nítida entre el ejercicio del gobierno y el papel del partido como instrumento supremo para concebir y llevar a cabo un proyecto histórico para la nación. La determinación de conquistar el poder iba más allá de simplemente gobernar; implicaba la forja de los cimientos de la sociedad deseada. Betancourt otorgó al partido político la preeminencia sobre cualquier otro fundamento, una premisa política que, lamentablemente, parece haberse desviado en el presente, con líderes obsesionados por el gobierno que descuidan el poder.

El legado de Betancourt y la perspicaz filosofía del poder que inspiró continúan vigentes en el devenir político de Venezuela, un país que anhela recuperar el rumbo hacia un futuro de estabilidad y progreso.

Nacido para hacer historia

En el seno del que en otro tiempo fuera un partido de considerable influencia, la lucha por el poder se erigía como el cimiento fundamental de su acción política, un motor implacable destinado a la transformación de la nación. Para aprehender la intrincada historia de esta organización política, es imperativo sopesar su arraigada vocación por el poder, una vocación que resplandecía con meridiana claridad tanto en su ilustre fundador como en sus veteranos líderes. Esta característica crucial distinguía a Acción Democrática (AD) de otras agrupaciones que, a lo largo de su trayectoria, se alzaron como adversarias notables, tal es el caso del Partido Comunista de Venezuela, siempre acomodado a ejercer como un apéndice sumiso de la Internacional Comunista regida desde los confines de la Unión Soviética.

Este aprecio singular por el poder fue una semilla que Rómulo Betancourt plantó desde los albores de la «prehistoria» (2) de AD, un término acuñado por el perspicaz historiador Fredy Rincón para abarcar todos los esfuerzos previos a la gestación oficial del partido (ARDI, ORVE, PDV y PDN), una gestación que tuvo lugar la tarde del sábado 13 de septiembre de 1941.

En ese momento fundacional, Rómulo consolidó esa vocación con un énfasis categórico al afirmar: «Mi convicción es que este partido ha nacido para hacer historia.» (3) En esa pasión ardiente por forjar la historia se halla la clave misma, pues hacer historia es trascender, es dejar una obra perdurable, una huella que la posteridad reconoce y recoge en los anales. Betancourt lo concebía con vividez, como lo manifestó al describir una escena en la que un niño venezolano de generaciones venideras, quizás su propio nieto o el de cualquiera de los presentes en aquel mitin, recitaría con voz titubeante, como todo niño que se adentra en el conocimiento, un pasaje del manual de historia de Venezuela. Diría algo así: «El 13 de septiembre de 1941 es una fecha gloriosa en los anales de Venezuela, porque en ese día comenzó a actuar públicamente el partido Acción Democrática. Porque en ese día comenzó a actuar públicamente el Partido que inició la segunda independencia nacional, y contribuyó, decisivamente, al avance, prosperidad y dignificación de la República.» (4) Tales palabras provocaron una clamorosa ovación entre sus seguidores.

En ese contexto, se revela la esencia misma de Betancourt y su fervor por el poder como instrumento de cambio y progreso, una esencia que perdura en la memoria colectiva de Venezuela y que continúa influenciando el curso de su historia.

La imaginación del poder

Betancourt, ese forjador del destino adeco y en frente medida del país, comprendió con una clarividencia singular que el poder no podía limitarse meramente a la conquista del gobierno; su propósito trascendía esa dimensión. Él anhelaba moldear una sociedad más justa y equitativa, un sueño que, con orgullo en su voz, compartió en aquel día histórico cuando el partido Acción Democrática nacía a la vida pública. Con su mente colmada de visiones, se permitió imaginar una fracción de la sociedad que anhelaba erigir, y que, en gran medida, lograría cuando tuvo el timón del poder.

Me «imagino la escena,» proclamó con entusiasmo, «que tendrá lugar dentro de cincuenta años en una población agraria de los Andes, cimentada junto a una imponente planta hidroeléctrica. En lugar de los garajes repletos de lujosos autos que proliferan en Caracas, veremos garajes para tractores. O quizás, una ciudad industrial en la Gran Sabana, erigida en las proximidades de las chimeneas de altos hornos, donde los obreros venezolanos transformarán en materia prima para las fábricas de máquinas esos mil millones de toneladas de hierro que, en sus profundidades, guarda la Sierra del Imataca, hoy inexplorada.» (5)

Sin embargo, Betancourt sabía que la vocación de poder, aunque fundamental, no era suficiente. El partido requería una identidad distintiva que le otorgara un perfil propio, una dirección política compuesta por una pléyade de hombres y mujeres notables, además de una concepción organizativa que asegurara la consecución del poder y un programa político con bases sólidas, un plan con los pies firmemente plantados en la realidad, diseñado para guiar a los venezolanos en el uso de su riqueza petrolera.

Estos aspectos cruciales, meticulosamente estudiados por los historiadores, configuraron el andamiaje del partido Acción Democrática, una organización que, bajo el liderazgo visionario de Betancourt y la colaboración de destacados nombres como Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco, Raúl Leoni, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Gonzalo Barrios, Valmore Rodríguez, Juan Pablo Pérez Alfonso, Leonardo Ruiz Pineda, Alberto Carnevalli, Alberto Pinto Salinas y Carlos Andrés Pérez, trascendió como un faro en la política venezolana, guiando a la nación en su travesía hacia un horizonte de justicia y prosperidad.

El Partido del Pueblo

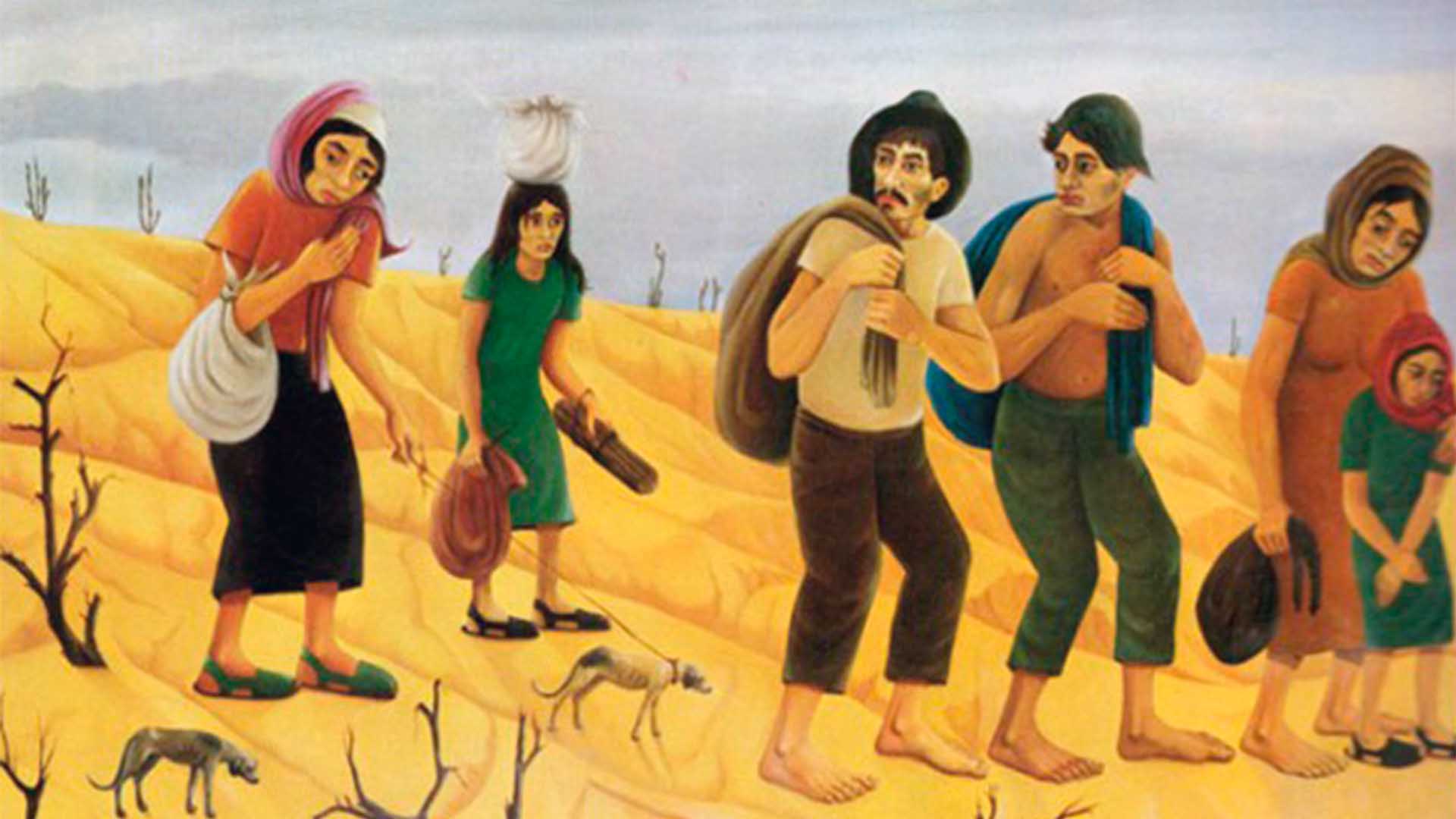

Ahora bien, permítame adentrarme en el corazón de su identidad, un elemento cardinal que arroja luz sobre la intrincada historia de Acción Democrática (AD) y que constituye un testimonio inmutable del legado de Betancourt. En el epicentro de esta identidad se encuentra la noción de pueblo, una noción que abraza con magnanimidad a todas las clases sociales oprimidas y que aspira a la creación de una sociedad justa y equitativa.

La identidad de Acción Democrática se erige como una manifestación palpable de su ideología, un nacionalismo policlasista que da la bienvenida a todas las clases sociales marginadas de la nación. Esta concepción encuentra su expresión más precisa en la noción de pueblo, que actúa como el pilar fundamental de la definición de Acción Democrática como el «Partido del Pueblo». Aquí, el pueblo no se limita a una fracción de la sociedad; abarca a toda su gente, a aquellos que han sido víctimas de la explotación y que, a pesar de su sufrimiento, constituyen la columna vertebral de la nación.

Esta idea, elemental para comprender el pensamiento y el proyecto político de Betancourt y sus colegas líderes, responde a una realidad innegable. Como expresó de manera elocuente Diego Bautista Urbaneja: «No hay nada más importante para comprender un pensamiento y un proyecto político que el concepto y el planteamiento que ambos tienen con respecto a la idea del pueblo.» (6) La visión que Betancourt y los otros líderes de AD mantuvieron respecto a este concepto se revela extraordinariamente realista: el pueblo venezolano es exactamente lo que tenemos ante nuestros ojos, una diversidad abrumadora que abarca desde campesinos hasta estudiantes, desde profesionales hasta obreros, desde amas de casa hasta empresarios. En este mosaico humano coexisten analfabetos y letrados, enfermos y saludables, aquellos con vestimenta modesta y aquellos con techos resistentes. Esta riqueza de diversidad es la base de la identidad de Acción Democrática, una manifestación de la Venezuela auténtica y una promesa de justicia y equidad para todos los venezolanos.

Partido del pueblo y revolución

En cuanto a la génesis de la emblemática consigna «Partido del Pueblo,» el misterio de su origen se mantiene envuelto en las brumas del tiempo. ¿Quién fue el artífice de esta genial síntesis que ha identificado a Acción Democrática a lo largo de su tumultuosa historia? Nadie puede afirmarlo con certeza, pero lo cierto es que esta máxima conceptual, incluso en estos días de profunda crisis histórica, continúa siendo un faro que guía a sus seguidores. Las pasiones y aspiraciones del pueblo adeco no se han desvanecido, persisten con fuerza, a pesar de los enfrentamientos internos.

Mis investigaciones en los archivos de la historia de AD me condujeron a la referencia más antigua que pude hallar, aunque sin negar la posibilidad de que existiera una anterior. Fue en el «Acta Constitutiva de la Junta Revolucionaria de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela» (7) que encontré una pista relevante. El primer párrafo de dicho documento, fechado el 19 de octubre de 1945, narra la reunión en el Palacio de Miraflores en Caracas, donde destacados ciudadanos y oficiales militares se congregaron, representando tanto al Comité Militar de la revolución como al partido Acción Democrática que emergió en ese contexto. Este pasaje histórico relata la génesis de la consigna «Partido del Pueblo,» en conjunción con la del «Ejército del Pueblo,» una simbiosis que surgió en los días de la unidad cívico-militar, un tiempo en que se otorgó a los venezolanos el voto universal, directo y secreto.

Sin embargo, hoy en día, esta dualidad de «Partido del Pueblo» y «Ejército del Pueblo» parece haber resucitado bajo una nueva capa, bajo el estandarte de una revolución socialista que, como una farsa, amenaza con despojarnos del ejercicio libre de nuestros derechos ciudadanos. La superación de la tragedia que asola a Venezuela se cierne en gran medida sobre el camino que escojan los dirigentes y militantes del Partido del Pueblo. Si bien es complicado afirmar que Acción Democrática ostente el título de partido mayoritario en la oposición venezolana en la actualidad, no albergo la menor duda de que el pueblo adeco continúa siendo la principal fuerza opositora en Venezuela. No obstante, se encuentra dividido en los dos campos en disputa por el control legal del nombre y los símbolos del partido, o seducido por los encantos de discursos radicales. En esta encrucijada, el destino del país pende de un hilo, y solo el tiempo y la determinación del pueblo adeco revelarán el rumbo que tomará la nación.

La moral del Partido del Pueblo

Sin duda, la génesis de Acción Democrática llevó consigo la innegable conexión entre el partido y el pueblo, una identidad que debía ir de la mano con una moral pública inquebrantable para la administración y el ejercicio del poder. La materialización de un proyecto nacional debía considerarse en función del beneficio del pueblo en lugar de favorecer a quienes detentaban el gobierno y el poder. La Junta Revolucionaria de Gobierno, bajo el liderazgo de Rómulo Betancourt, no solo alzó la bandera de lucha contra la corrupción, sino que tomó medidas concretas al respecto, especialmente en la gestión de los recursos públicos.

En su primer comunicado a la nación dio a conocer que tanto «Este gobierno constituido hoy hará enjuiciar ante los Tribunales, como reos de peculado a las a los personeros más destacados de las administraciones padecidas por la República desde fines del pasado siglo. Están presos, y deberán comparecer ante los Tribunales a explicar el origen de sus fortunas, la mayor parte de esos reos contra la cosa pública» (8). El uso del poder debía estar sustentado en principios que aseguraran el respeto de los derechos humanos, a tal efecto se informaba a la nación que «El General López Contreras y el General Medina Angarita, se encuentran entre los detenidos. Ninguno de ellos ha sufrido ni sufrirá vejamen en su persona, ni atropello de ninguna naturaleza. Pero deberán devolver a la Nación y al pueblo lo que le usurparon mediante el deshonesto manejo de los dineros públicos. Severo, implacablemente severo será el Gobierno Provisional contra los incursos en el delito de enriquecimiento ilícito, al amparo del poder»(9)

Este enfoque incluía el concepto de alternabilidad en el poder, y se manifestó claramente en el Decreto No. 11, que prohibía la reelección y establecía que «Los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, creada la misma noche en que triunfó definitivamente la insurrección del Ejército y pueblo unidos, quedan inhabilitados para postular sus nombres como candidatos a la Presidencia de la República, y para ejercer este alto cargo cuando en fecha próxima elija el pueblo venezolano su Primer Magistrado.» (10)

Es importante destacar que, no obstante, algunos dirigentes y militantes del Partido del Pueblo puedan haberse desviado de estos principios a lo largo de las décadas posteriores, ello no implica que estos no estuvieran previstos por sus fundadores y que no se convirtieran en norma para su actuación. La historia de Acción Democrática, con sus altibajos y desafíos, refleja el constante debate en torno a estos ideales y su aplicación en la compleja realidad política venezolana.

Notas bibliográficas

- Manuel Caballero, Rómulo Betancourt, político de nación, p. 343

- Fredy Rincón, Vigencia política de Acción Democrática, p. 16

- Naudy Suárez, Programas políticos venezolanos de la primera mitad del siglo XX, p. 21

- Ibídem, pp. 20-21

- Ibídem, p.20

- Citado por Fredy Rincón en Vigencia política de Acción Democrática, p. 56. Una excelente tesis de maestría que aguarda por su publicación

- Congreso de la República, Pensamiento político venezolano del siglo XX, T. X Vol. XXXIV, No 50, p. 7

- Ibídem, p. 9

- Idem

- Ibídem, p. 29

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es